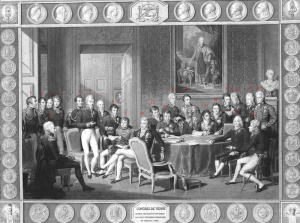

Este 9 de junio se cumplen doscientos años de la clausura del Congreso de Viena. Los vencedores de Napoleón llevaban reunidos desde el 1 de octubre de 1814 en la capital austriaca, donde se concertaron numerosas diversiones a costa de las arcas anfitrionas. Su objetivo básico, el diplomático -no el frívolo-, era doble: devolver sus tronos a los soberanos absolutos derrocados por el corso y llegar a un acuerdo sobre las fronteras de Europa. Los actores principales fueron Castlereagh, ministro plenipotenciario de la Gran Bretaña; el conde de Nesselrode, titular de Exteriores ruso, habitualmente desplazado por el propio zar Alejandro (“una especie de cañón sin amarras en cubierta”, según Paul Johnson); el canciller austriaco Metternich; el príncipe prusiano Hardenberg (que, casi completamente sordo, hubo de ser asistido por el barón Humboldt); y Charles-Maurice de Talleyrand, representante de Luis XVIII que supo granjearle a Francia réditos a priori inimaginables para un país derrotado. Viena congregó, además, a otras muchas delegaciones, invitadas en calidad de oyentes. Las menos importantes fueron las más numerosas, como las del Pontífice romano o el sultán de Turquía.

En una primera fase del encuentro se afirmó que los acuerdos sólo serían efectivos con el asenso unánime de la Cuádruple Alianza (Gran Bretaña, Rusia, Prusia y Austria). Castlereagh, temeroso de que Austria pudiera unirse al bloque ruso-prusiano, propuso dar voz y voto a Francia y a España, esto es, a los “seis grandes”. Pero el acuerdo previo satisfizo únicamente las aspiraciones de Talleyrand, que logró la admisión de Francia como quinto país con decisión; España, vencedora de Napoleón, quedó finalmente fuera. Divide et impera.

La genialidad diplomática del aristócrata galo, de la que nos hemos ocupado en otra parte, contrasta con la ineptitud notoria del excéntrico plenipotenciario español. Ya en su momento la de Pedro Gómez Labrador fue estimada por Wellington como “la plus mauvais tête que nunca he encontrado”. Gómez Labrador había nacido en Valencia de Alcántara el 30 de noviembre de 1764. Formado en la Universidad de Salamanca -cursó dos años de estudios mayores en filosofía y seis en leyes-, inició su carrera diplomática en 1798 como secretario de la embajada de España en Rusia. Florencia, Génova, Etruria, Nápoles o la Santa Sede fueron algunos de los destinos del extremeño, elevado a la categoría de Caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro en 1829.

El culmen de su ejecutoria pública lo había alcanzado de noviembre de 1812 a julio de 1813, periodo en el transcurso del cual se convirtió en Secretario de Estado y de Despacho; presidente del Gobierno, según los estándares actuales. Favorecido por Fernando VII, que en 1929 también le concedió el título de marqués de Labrador, caerá en desgracia a la muerte del monarca felón. Su toma de partido en favor de D. Carlos María Isidro, hermano del finado, y no de la hija de este, Isabel II, explicaría según sus defensores el infortunio de quien sería en lo sucesivo embajador en París de la causa carlista. La enemistad de Martínez de la Rosa no solo engendraría su forzado exilio, sino las sombras vertidas en torno al conjunto de la ejecutoria política de aquel que fue pieza indispensable en el arreglo nupcial de María Cristina de Nápoles con El Deseado.

Sin embargo, los críticos, que en la historiografía lideró el marqués de Villa-Urrutia, han remarcado el carácter arribista de un Labrador aupado merced a su amistad con el regalista Mariano Luis de Urquijo, a quien no tuvo empacho en abandonar cuando éste quedó privado del favor regio. De este modo, si no juró fidelidad a José Bonaparte fue por hallarse lejos, en Florencia, si bien se apresuraría más tarde a ofrecérsele con armas y bagajes. Es así que alguien no tan alejado de su pensamiento, esencialmente reaccionario, pudo coincidir con el diagnóstico expresado por Wellington: «El señor Labrador, embajador de España, hombre leal, habla poco, se pasea solo, piensa mucho, o no piensa nada, no sabría decir si lo uno o lo otro». Fuero las palabras de Chateaubriand, autor de las Memorias de ultratumba.

De cualquier modo, una apreciación más ponderada concluiría que poco pudo hacer Labrador en Viena al tratar de aplicar las irrealizables instrucciones de su gobierno. La desidia inicial de Madrid contrastaría con las pretensiones posteriores de llegar a acuerdos para aislar a Francia, alcanzar compensaciones dinásticas -por ejemplo, en Parma- o restituir, en lo que se entendía un mínimo resarcimiento, la Luisiana a la corona española.

«En diplomacia puede hacerse de todo, menos improvisar», sentenció Talleyrand. Su contrapunto, el marqués de Labrador, fue lo único que hizo en la capital austriaca y, al final, no le quedó otra salida que la quijotesca: negarse a firmar el Acta final de Viena.

Profesor de Historia Contemporánea y Periodismo en UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid.