Ortega siempre creyó que el pensador, el profesor universitario en concreto, debía ampliar su magisterio a la prensa. Ser “aristócrata en la plazuela intelectual” del periódico cobra mayor vigencia ahora que nunca, si bien ya entonces quien no estaba en los papeles, no estaba en parte alguna.

Las ventajas de la divulgación en prensa son innumerables y fueron objeto de la reciente I Jornada de Historia & Comunicación, celebrada en UDIMA el pasado 19 de mayo. En esa ocasión quise reivindicar el valor de la divulgación de una ciencia como la Historia en prensa papel y en un nuevo contexto como el digital. No por casualidad bauticé a nuestro blog en Comunicación -ahora en La Razón- como Academia de P@pel, quizá para rescatar el rigor que se asocia habitualmente a la letra impresa (sin ninguna vanagloria ni pretensión con lo de «Academia» quería acudir a la fundación platónica).

He llegado a un convencimiento académico: el libro debiera inclinarse hacia la divulgación, mientras al artículo se le debería reservar el rigor y la exhaustividad científicas (también las notas a pie, a las que inclinamos a nuestros estudiantes y que dirigimos a los reducidos colegas que nos leen). La divulgación en prensa se sitúa un poco a medio camino. La clave está en este caso en el formato, en el papel impreso, porque a veces “el medio es el mensaje” (McLuhan) y el hábito en ocasiones sí hace al monje.

La ventaja esencial del papel pasa por que permite lectura y reflexión en profundidad, reposada. Lo digital fomenta la distracción, tal y como ha afirmado Nicholas Carr en su obra Superficiales. Lo electrónico fomenta cierta pereza en la acción de nuestras conexiones neuronales, que se debilitan ante una pantalla. En este ecosistema retrocede el sentido crítico.

No se trata de hacer una reivindicación del esnobismo, de creernos los nuevos aristócratas de la letra impresa, los que esgrimen abrecartas para troquelar las páginas de ediciones antiguas. Los héroes anacrónicos de la tinta. Es verdad que se puede reconstruir una vida a través de una biblioteca. De ahí la ansiedad de Pedro J. Ramírez ante los anaqueles vacíos de la de Montaigne, padre del ensayo contemporáneo. Nuestras habitualmente modestas bibliotecas (con libros anotados con frecuencia) son la sutil cartografía de nuestro conocimiento, el acta nada notarial de nuestra memoria intelectual.

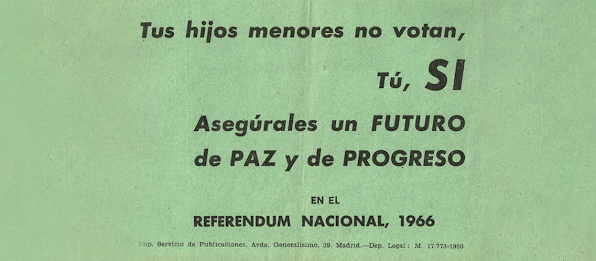

Roberto Casati en su Elogio del papel (Ariel, 2015) destaca que la lectura está amenazada («nos la roban», asevera) por el colonialismo digital. Pero no se trata de oponerse a lo digital, que tiene sus virtudes, y muchas, sino a su colonialismo, esto es, a la forzosa migración de todo al ámbito electrónico. El hecho de que el ordenador haya pasado de ser un instrumento de producción intelectual a un instrumento de consumo intelectual nos obliga a una respuesta anticolonialista. Nos obliga a hacer una migración selectiva, caso a caso. Es obvio que la fotografía tradicional no tiene ningún futuro, ni siquiera vintage, no así el voto, que presenta muchas amenazas en su versión electrónica.

Hay una alternativa complementaria tanto en el libro, como en el artículo en papel, que son ecológicos (papel reciclado y no consumo energético de pantallas y LED -tierras raras-). A fin de cuentas, el libro conserva el «formato cognitivo perfecto»: es secuencial, en él nada distrae la atención. En suma, y como sentencia Casati, la divulgación en papel ofrece las ventajas cognitivas allí donde aparecen las limitaciones tecnológicas frente a lo electrónico.

Historia 16 resultó un ejemplo antológico de divulgación histórica. Su primer número apareció el 1 de mayo de 1976, previo consejo de redacción. Presididos por Luis González Seara, pronto ministro de Educación, reunía una nómina impresionante: Miguel Artola, Stanley Payne, Manuel Tuñón de Lara, Guy Hermet, Raymond Carr, Gabriel Jackson, Alejandro Muñoz Alonso, Hugh Thomas, José Antonio Maravall o Julio Valdeón. Su director, David Solar, era un periodista con cierta formación histórica que procedía de la sección de Internacional (Madrid, Colpisa, Informe Semanal); siempre había tratado de hacer crónicas con sus antecedentes. Por tanto, Historia 16 tuvo siempre hilo directo con la actualidad. España se encontraba en plena Transición democrática y la revista empezó a desvelar temas frecuentemente tabú (Guerra Civil, masonería, Inquisición, colonialismo español, etc.). Hasta su desaparición en 1998 supuso un excepcional botón de muestra de las bondades de la divulgación histórica.

Su referente aún nos sirve porque en la verdadera era de la velocidad y lo instantáneo, estamos obligados a divulgar haciendo periodismo Eric Clapton, de factura lenta. Porque, como ha escrito Albiac sobre las Tristezas del desterrado Ovidio, «no se puede escribir tanta belleza para no ser leída».

Profesor de Historia Contemporánea y Periodismo en UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid.