A principios de 1918 el mundo se constipó. Miles de personas empezaron a sentir dolencias estomacales, confusión, fiebre y dificultades para respirar. Los casos se sucedían en Estados Unidos, Francia, Rusia, Irán, Nueva Zelanda, Argelia, China, Alaska y Gambia. Y hasta el rey de España, Alfonso XIII, cayó enfermo.

A principios de 1918 el mundo se constipó. Miles de personas empezaron a sentir dolencias estomacales, confusión, fiebre y dificultades para respirar. Los casos se sucedían en Estados Unidos, Francia, Rusia, Irán, Nueva Zelanda, Argelia, China, Alaska y Gambia. Y hasta el rey de España, Alfonso XIII, cayó enfermo.

Las calles estaban vacías, los empleados no iban al trabajo y la gente no salía de casa por el pánico a contagiarse. Sin un sistema desarrollado de atención sanitaria, cuando se vivían los últimos estertores de la Gran Guerra, la muerte púrpura se llevaba a niños, mujeres y ancianos, causando aún más bajas que en la primera línea de fuego. Estableciendo un símil con las enfermedades del Medievo, en México esta «influenza» fue denominada la “peste roja”.

España había defendido su neutralidad en el conflicto internacional en 1914. Sin embargo, en aquella sociedad del cuplé, de los sombreros y de las primeras fotografías en blanco y negro, la opinión pública hacía sus apuestas por los Imperios centrales, encabezados por Austria-Hungría, o los países de la Entente, liderados por Reino Unido. Ningún intelectual faltaba a la cita en los debates o en las gacetas: Galdós, Baroja, Benavente y Ortega y Gasset…, todos opinaron. Germanófilos y aliadófilos buscando destino para España después del Desastre del 98.

Aunque su denominación técnica es gripe tipo A (H1N1), frente el silencio de los países contendientes, donde se aplicó la censura para no crear alarma, tanto se habló en la prensa española que la pandemia se quedó por los siglos con ese apellido. A principios de junio, los parisinos, que desconocían la devastación ocasionada por la enfermedad en las trincheras de Flandes y Champagne, se enteraron de que dos terceras partes de los madrileños habían enfermado en solo tres días. Sin antibióticos, ni antivirales ni vacunas, los dignatarios franceses, británicos y estadounidenses empezaron a llamar a este asesino invisible la “gripe española”.

Pero «The Spanish Lady» no era, ni mucho menos, castiza en origen; apareció por primera vez en el campamento de Funston (en Kansas) en marzo de 1918. En dos semanas la enfermería se quedó minúscula y, desde allí, pasó a los cuarteles del Viejo Continente. A nivel planetario, la gripe mató al menos a 50 millones de personas, una cantidad que triplicaba el número de quienes fenecieron en la Primera Guerra Mundial. La esperanza de vida se redujo 12 años en Estados Unidos.

Más vale prevenir que curar. Qué cierto es este refrán castellano. ¿Cómo se intentó evitar el contagio? Se cerraron escuelas, se prohibió escupir en muchas ciudades, se “fumigó” el puesto de las telefonistas, fueron clausurados cines y teatros hasta nueva orden, e incluso en Norteamérica, si no se portaba una mascarilla de tela, la multa para el transeúnte era de 100 dólares de la época.

Pese a todas las medidas, la gripe española no pudo ser frenada, se desbocaron los virus y el jinete del Apocalipsis campó a sus anchas. Sin embargo, también ese tocar fondo tuvo su lado positivo. En Chicago se redujo la tasa de criminalidad, y se afirma que gracias a una póliza de seguro amasó su fortuna la familia de Donald Trump. Lo que está claro es que, a partir de entonces, los Estados se implicaron en mejorar la medicina y que estos pequeños avances hicieron posible el baby boom de los “locos años 20”, marcados por el feminismo y el charlestón.

Por el Tratado de Versalles, en 1919 surgía la Sociedad de Naciones como organismo orientado a frenar los conflictos y a mejorar la coordinación entre los gobiernos. Y, también, en el transcurso de la Primera Guerra Mundial, de la que España se mantuvo por convicciones propias ausente, entre las acciones elogiables de Alfonso XIII, se encuentra su ayuda humanitaria. Dicen que, al poco tiempo de recibir la carta de una lavandera francesa que le pedía apoyo para conseguir localizar a su marido, logró dar con el sujeto, que se encontraba prisionero en Alemania, e intermedió para que las autoridades le permitieran escribir a su esposa. Fueron tantas las misivas que llegaban al Palacio Real de Madrid, que el soberano creó en 1915 la “Oficina Pro Cautivos”, ente comisionado para repatriar familias, buscar a desaparecidos y salvar a soldados. Este gesto hizo que buena parte de los políticos europeos admiraran a Alfonso de Borbón y Habsburgo-Lorena, siendo nominado para el Premio Nobel de la Paz en 1917 y, ya en el destierro, en 1933.

El caso es que Alfonso XIII se murió sin el Nobel y España se quedó para siempre con la gripe.

En 2015 la Organización Mundial de la Salud publicó unas directrices que estipulan que los nombres de las enfermedades no deben hacer referencia a lugares, personas, animales o alimentos concretos.

No obstante, el español ha hecho siempre gala de buen humor y, en la Península, la gripe fue bautizada como el “soldado de Nápoles”. Ésta era la pieza principal de La canción del olvido, una zarzuela sobre princesas y capitanes, disfraces y citas a ciegas que triunfaba en los escenarios madrileños: «La gloria romántica me lleva a la muerte. No digas tu cántico que aviva mi pena. Si muero queriéndote ¡que muerte tan buena!».

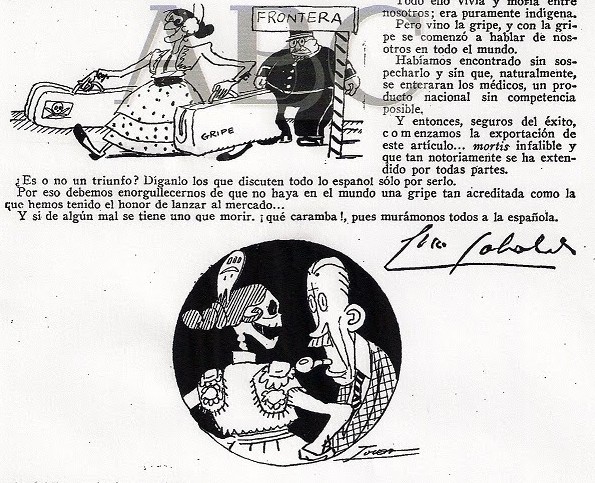

Teñido de sarcasmo, en la revista Blanco y Negro el cuerpo de la ojerosa dama lo plasmaban como una calavera con vestido de volantes, peineta, hombreras, corbata y chaquetilla de torero. Sonriente y decidida, maleta en ristre cruzando la frontera…

Doctora Europea en Filosofía. Profesora de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA.

Escritora, Premio Algaba